Programme Aliment Qualité Sécurité 2002

cliquez sur le logo pour revenir à la page d'accueilHistorique (lien)Dossier scientifique et techniqueSituation actuelle du sujet proposé (2 pages maximum)

1.1. Contexte et enjeux économiques (à préciser à l'aide d'arguments chiffrés)Ce dossier a été initié en 1994 à la suite de travaux réalisés pour le compte de Blason Prestige, les viandes du Limousin, portant sur les méthodes d’acquisition de nouvelles clientèles par les bouchers qui a mené au constat de la méconnaissance de la viande par le consommateur et à des propositions d’objectifs et de méthodes de communication …toujours valables.

Un premier projet a été élaboré en liaison avec le CIV, présenté à Monsieur Louis ORINGA, puis à Monsieur Guy MONIN d’OFIVAL en 1996.

Une version remaniée en fonction des contacts avec le CIRVIANDE et Monsieur QUELICHINI à Villers Bocage, a été adressée à Monsieur Jacques GIROUX d’INTERBEV à la suite d’entretiens suivis aux salons de l’Agriculture en 1997, 1998, 1999 et 2000.

Pris en compte par INTERBEV en juin 2000, il est toujours en instance d’agrément en raison des problèmes de l’ESB puis de la fièvre aphteuse. Monsieur VICAIRE a demandé sa présentation au CNRS.

Au cours de l’étude menée pour le compte de Blason Prestige, sur la recherche de nouveaux clients pour les "bouchers labellisés", nous avons pu aisément définir des cibles de clientèle potentielle, et nous avons mesuré les difficultés de communication compte tenu de méconnaissance totale du produit viande par l'acheteuse, phénomène masqué par "sa confiance en son boucher".

Nous évoquions alors la nécessité :

- de construire ses atouts autour de la qualité, de la spécificité et des services avec une communication forte et crédible aux yeux des Consommateurs,- de finir le temps du non-dit et de la confiance aveugle.« Le boucher doit savoir expliciter ses choix. »

Les critères de la qualité gustative n’ont jamais été expliqués. Ce manquement est vraisemblablement à l’origine de la baisse de la consommation dans les circuits de distribution en libre service... et les réactions vives en cas de crise (veaux aux hormones, vaches folles).

Les professionnels qui ont conservé la maîtrise du choix des animaux avant abattage, ceux qui utilisent la traçabilité pour assurer l’homogénéité de leurs approvisionnements, sont capables de fournir des viandes de qualité suivie à partir du moment où un certain nombre de pratiques sont respectées entre l’abattage et la présentation à la clientèle.

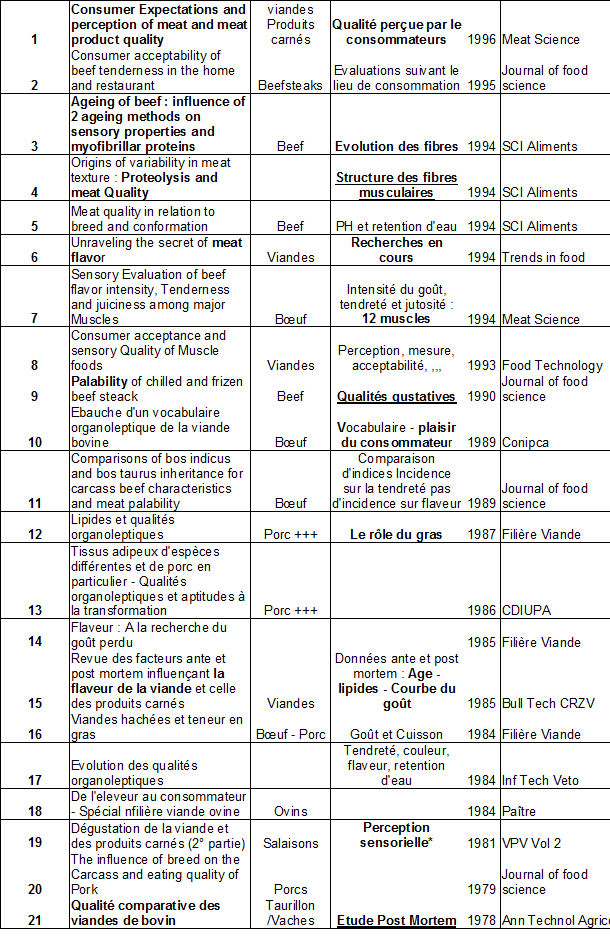

1.2. Contexte scientifique : étude bibliographique critique (analyse des travaux déjà faits sur le même sujet en France ou à l'étranger)A partir des nombreuses études sur la composition des muscles et les facteurs de qualité de la viande, les documents illustrent la difficulté de générer un système de référence et un vocabulaire simple, explicite, utilisable par tout un chacun sans ambiguïté.

2. Description du projet

2.1. Objectifs du projet (1 page maximum)

a. Originalité et / ou caractère innovant du projet

A la suite de nos différents entretiens avec les scientifiques et les professionnels, nous avons déterminé comme objectifs au projet de permettre au consommateur de choisir sa viande en répondant à ses attentes de qualité qu’il exprime sous la forme « aussi bonne que » auprès de son boucher.

La définition de cette garantie du suivi de la qualité gustative et sa perception par le consommateur en position d’achat seront établis dans un premier temps sur un échantillon réduit à partir de :- la rédaction d’une check-list permettant de constater le suivi de qualité à tous les stades de l’élevage au traitement des carcasses post mortem sous forme d’un complément qualitatif de la traçabilité,

- du constat de la satisfaction des consommateurs (questionnaires remis achat par achat et exploités directement par nos soins - enveloppe T)- de tables rondes de consommateurs homogènes pour recueillir les données de la perception de la qualité gustative (contenus, vocabulaire, …).Puis sur un échantillon plus large, pour valider les premiers résultats, tester puis définir les contenus permettant la reconnaissance, voire l’identification de la qualité gustative.

L’«Identification visuelle » de la qualité gustative de la viande bovine par le consommateur en position d’achat pourra alors apporter éventuellement des formules d’identification de critères de la qualité gustative dont nous évoquions la nécessité dans le dossier de synthèse de l’étude réalisée pour Blason Prestige en avril 1993.

b. Objectifs scientifiques

Définition d’une check-list permettant de constater le suivi de qualité (complément qualitatif de la traçabilité)

c. Objectifs économiques (données chiffrées)

Constater l’accroissement de la fréquentation et des achats dans les différents types de points de vente après la mise en œuvre de la notion de garantie de suivi de qualité.

2.2. Programme des travaux (6 pages maximum)

a. Description des travaux :

Cette démarche consiste en premier lieu à vérifier que le suivi de la qualité de la viande permet de constater une consommation régulière avec un taux de satisfaction réelle.

L’analyse systématique des données du suivi de la qualité depuis la sélection des animaux jusqu’à la consommation permettra de préparer une série de table ronde de consommateurs dans le but d’enregistrer leurs données de cette perception tant au niveau des contenus que du vocabulaire utilisé, voire d’expressions sensorielles.

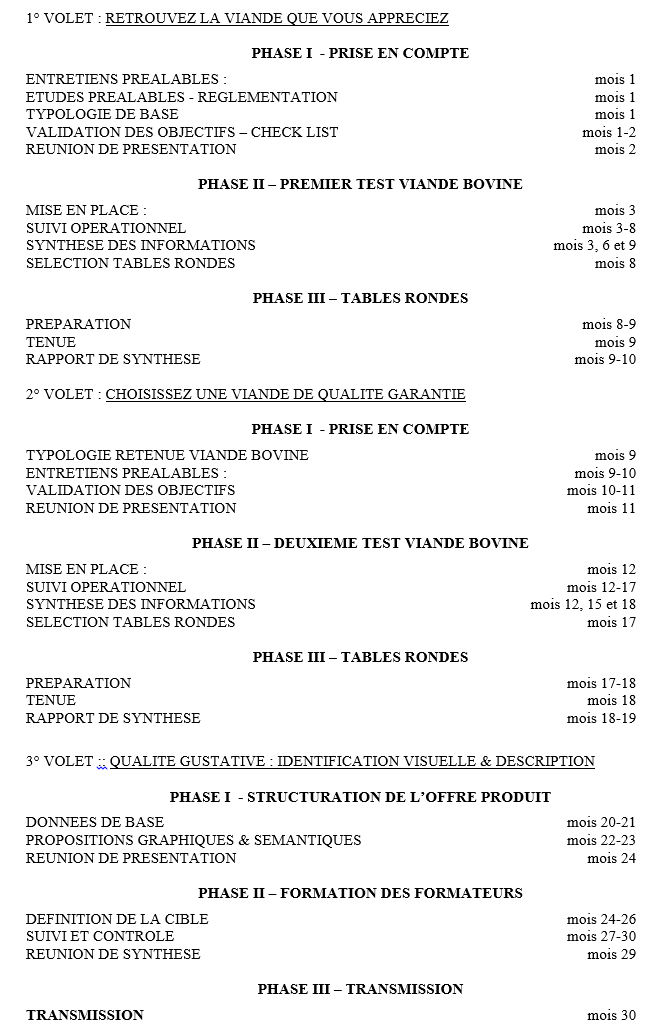

L’ensemble du projet comporte 3 volets :1 – « Retrouvez la viande que vous appréciez » (viande bovine) - à partir d’un abattoir, de bouchers traditionnels et d’un supermarché tenu par un ancien boucher (père du dirigeant de l’abattoir), sera réalisé l’enregistrement des données concernant la sélection des animaux et leur suivi aux différents stades du traitement des carcasses en utilisant la chek-list que nous avons évoquée. Cette approche sur un échantillon réduit permettra de constater la réalité de la satisfaction des consommateurs, de définir et de tester les données d’identification du suivi de la qualité gustative de viandes bovines.

2 – « Choisissez une viande de qualité gustative garantie » - à partir de Grandes Surfaces spécialisées et d’Hypermarchés capables d’offrir un choix aux consommateurs pour développer la notion des différences de goûts suivants des critères à définir : âge, sexe, race, …. une manière de dynamiser le marché basée sur la richesse de l’offre.3 – « Qualité gustative : identification visuelle et description » - Dans chacun des volets précédents, nous avons prévu de tenir des tables rondes de consommateurs sélectionnés parmi les clients des différents magasins à partir des questionnaires mis en œuvre systématiquement. Elles ont pour but de vérifier, dans chaque cas, la réalité du suivi de qualité et à évoquer les bases d’une approche de la description des critères qualitatifs à partir de leurs perceptions de consommateurs. Ces données doivent nous permettre d’entériner les données d’identification visuelle et, éventuellement de définir un vocabulaire descriptif à partir du vocabulaire des consommateurs.

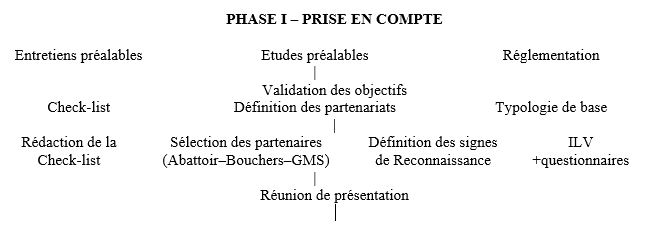

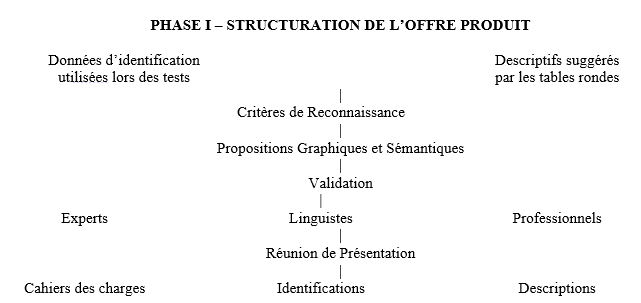

SCHEMA METHODOLOGIQUE

1° VOLET : RETROUVEZ LA VIANDE QUE VOUS APPRECIEZ

Après avoir pris en compte les travaux déjà réalisés, les données réglementaires, nous déterminerons les bases de l’identification visuelle de la qualité gustative de la viande bovine par le consommateur en position d’achat à partir de :- la rédaction d’une check-list permettant de définir et de constater le suivi de qualité (complément qualitatif de la traçabilité) les conditions précises d’élevage des animaux, de sélection et de traitement des carcasses post mortem.

- l’utilisation des types de qualité reconnus par les consommateurs en recherchant des ensembles homogènes communs aux différents muscles commercialisés avec la volonté d’en limiter le nombre pour simplifier les assortiments et les choix à partir vraisemblablement des niveaux de gras définie dans l’analyse de la préférence des consommateurs

Cette première phase intègre les travaux déjà réalisés, les données réglementaires pour permettre de définir ensemble les objectifs, la méthodologie, les données du cahier des charges, les typologies de base, les partenariats et la répartition des tâches. Elle débouche sur la sélection des partenaires externes, la création des outils opérationnels : la check-list (complément de la fiche de traçabilité), les typologies de base et leur signes de reconnaissance, la rédaction des documents d’information des clientèles (ILV), des questionnaires.

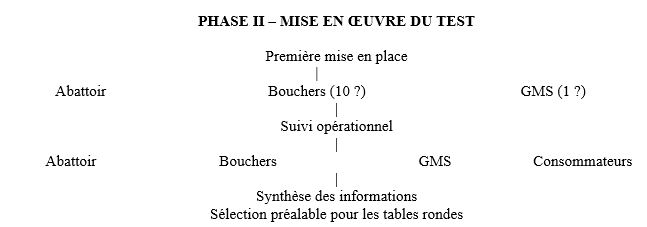

Pour valider cette approche, nous pensons réaliser un test à partir d’un petit abattoir de la région parisienne dont les produits sont distribués localement en boucherie traditionnelle, et dans un supermarché en Normandie. La sélection des bêtes est effectuée par le père du dirigeant de l’abattoir, boucher traditionnel pendant 30 ans, exploitant le supermarché.

Pour la mise en place du test , nous avons prévu un accompagnement systématique pour éviter toute déviation et sensibiliser les acteurs opérationnels, le personnel notamment. De nombreuses visites inopinées sur le terrain doivent nous permettre d’effectuer des contrôles formels avec la participation éventuelle de techniciens INRA dûment mandatés pour vérifier notamment les données de la check-list, et interviewer la clientèle pour mieux appréhender leurs réactions.

Un suivi systématique de la clientèle sera entrepris sous forme de questionnaires pour permettre de sélectionner des participants à des tables rondes de consommateurs (4 ou 5).La réunion de présentation à Theix a pour but de lancer officiellement le test et permettrait :

- aux partenaires extérieurs d’être complètement intégrés dans la démarche en découvrant le rôle et l’importance du Centre de Recherche, et, éventuellement,

- aux chercheurs d’avoir un contact opérationnel susceptible d’apporter des informations complémentaires de part et d’autre.Cette manifestation ne doit pas donner lieue à une communication externe.

Cette phase est avant tout opérationnelle et doit durer six mois environ pour générer suffisamment d’informations avant d’aller plus loin.

Pour la mise en place, il sera nécessaire de prévoir un accompagnement systématique pour éviter toute déviation et sensibiliser les acteurs opérationnels, le personnel notamment.

De nombreuses visites sur le terrain doivent permettre de constater l’acceptabilité et la validité de la check-list à tous les niveaux opérationnels et de réaliser des contrôles inopinés dans les points de vente tout en permettant d’interviewer la clientèle pour mieux appréhender leurs réactions.

Sous forme de rapport, la synthèse des informations correspond à celle des comptes rendus de visite d’une part, à celle des questionnaires d’autre part. Ces derniers serviront en outre à déterminer une présélection de participants aux tables rondes (prise en compte des critères socio-démographiques des consommateurs).

Les tables rondes sont destinées à enregistrer contradictoirement les réactions au test, sur la qualité effective du suivi qualitatif des produits et l’accroissement éventuel de la consommation.

Dans un deuxième temps, nous essayerons de recueillir les bases d’un vocabulaire descriptif en constatant un éventuel consensus des participants à partir de certaines de leurs propositions.

L’ensemble des informations donnera lieu à une synthèse sous forme de rapport.

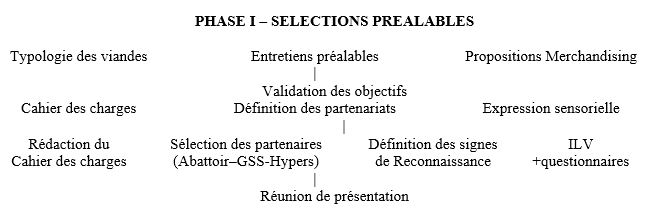

2° VOLET : CHOISISSEZ UNE VIANDE DE QUALITE GARANTIE

Le deuxième volet consiste à élargir notre champ d’expérimentation en proposant concurremment aux consommateurs divers choix simultanés dans des grandes surfaces spécialisées ayant le débit suffisant : Chaînes de boucheries (Bernard, Roger, …) en Région Parisienne ou d’Hypermarchés à l’échelon régional (Les Centres Leclerc à partir de SELVI à Alençon par exemple ou certains Carrefour à partir de SOVIBA à Villers Bocage, ou les boucheries ROGER à partir de EMSALLEM-GLASSON à Beuvilliers).

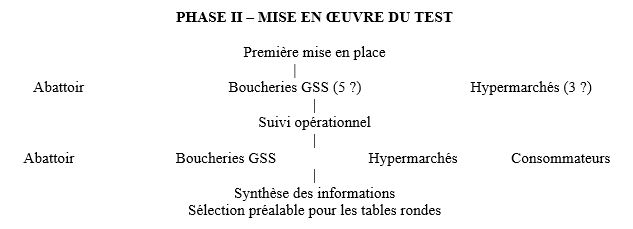

Le suivi opérationnel sera effectué comme précédemment pour valider les premiers résultats et s’assurer de la validité de nos données.

Cette première phase du deuxième volet intègre les résultats du premier test et définit de nouveaux objectifs correspondant à l’exercice du libre choix de la clientèle à partir de critères gustatifs simplifiés, émanant des premières tables rondes.

Elle suit la méthodologie précédemment définie pour déboucher sur des outils opérationnels similaires, adaptés au nouveau cas de figure : le choix des consommateurs. La sélection des points de vente dépend de leur capacité à traiter plusieurs carcasses simultanément.

Tout comme la première, la réunion de présentation à Theix aura pour but de lancer officiellement le test et de permettre :

- aux partenaires extérieurs d’être complètement intégrés dans la démarche en découvrant le rôle et l’importance du Centre de Recherche, et, éventuellement,- aux chercheurs d’avoir un contact opérationnel susceptible d’apporter des informations complémentaires de part et d’autre.De même, cette manifestation ne doit pas donner lieue à une communication externe.

Les phases 2 et 3 de ce deuxième volet sont similaires aux phases correspondantes du premier volet.

3° VOLET : QUALITE GUSTATIVE : IDENTIFICATION VISUELLE & DESCRIPTION

Cette première phase du troisième volet intègre les résultats des tests et permet d‘entériner les données générales d’identification, et éventuellement de proposer des descriptifs qui devront être validés par les experts, des linguistes et les professionnels avant d’être présentés officiellement sans oublier de souligner l’importance des cahiers des charges spécifiques à chaque espèce.

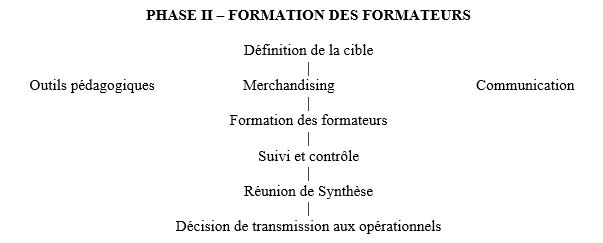

PHASE III – TRANSMISSION

Ces deux dernières phases sont prévues pour assurer la formation des formateurs et la transmission à la filière. Elles sont étroitement liées. Elles dépendent des résultats obtenus et de la volonté des professionnels de mettre en œuvre une approche qualitative des produits à partir du point de vue des consommateurs…validée scientifiquement, ce que nous aurons certainement l’occasion d’appréhender chemin faisant.En conclusion, nous tenons à souligner l’importance des tables rondes, 8 à 10 prévues regroupant 150 à 200 consommateurs au total comme :

- outil de validation de l’approche d’identification et

- source d’informations d’une terminologie descriptive.

Calendrier (faire apparaître les étapes clés …)

b. Répartition des tâches entre les partenaires

Comme indiqué ci dessus, le rôle de l’INRA consiste à définir la check list sur le plan scientifique.

Les autres tâches seront menées par Normandie D. Elles sont purement opérationnelles :- sélection des opérateurs terrain, bouchers, abattoirs, voire éleveurs- mise en place et traitement des questionnaires- sélection des participants et tenue des tables rondes.INTERBEV et INRA interviendront au niveau du comité de pilotage.